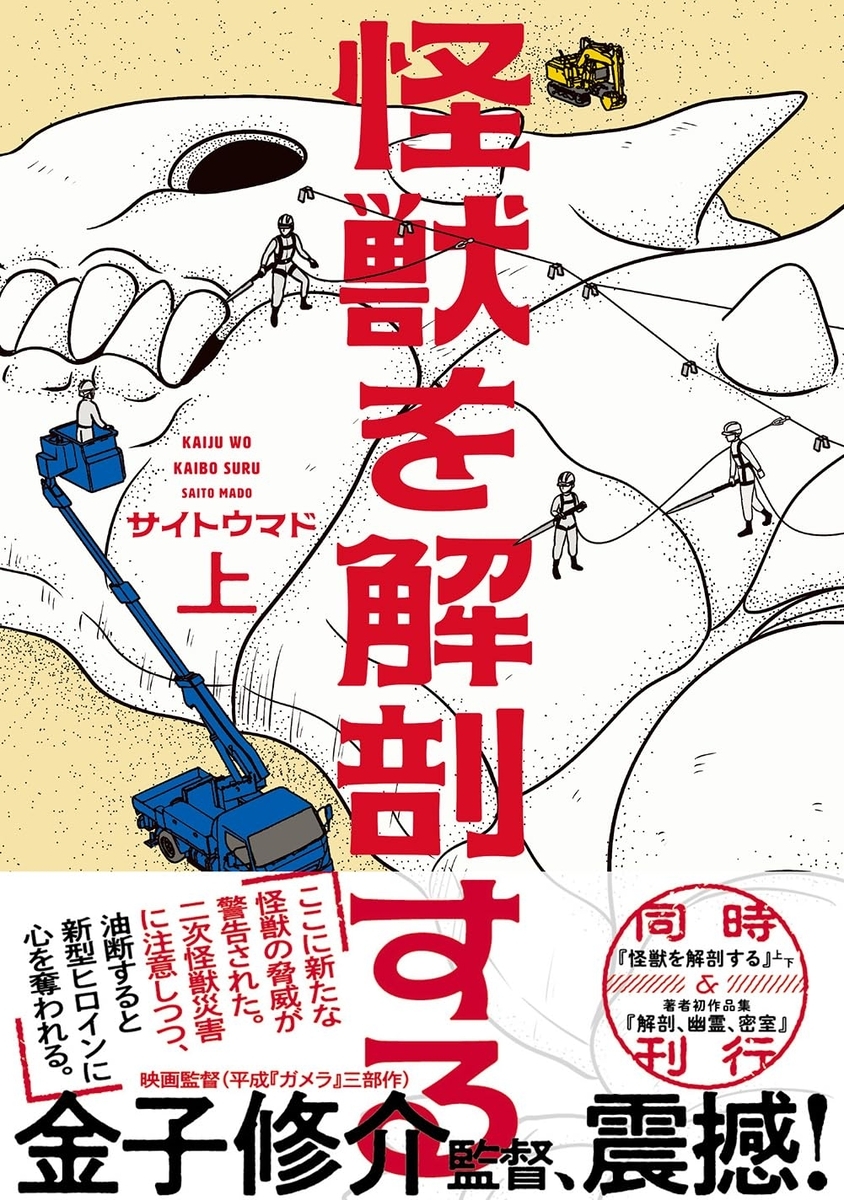

怪獣が現れる。甚大な被害をおよぼし、多くの命が奪われる。その怪獣の死骸を解剖し、生態を研究するのが怪獣学者である。本書の主人公、本多昭は幼い頃過去最大の被害をおよぼした全長210メートル、推定体重8.5万トンの通称トウキョウと呼ばれる怪獣に襲われておりそのトラウマを抱えながらも未知への挑戦を続けている。彼女が襲われた時から11年後、トウキョウが再度現れやがて死骸となる。危険を伴う怪獣の解体現場で紅一点さまざまな強い風当たりをはね返しながら、彼女は信念のもと『未知を既知に変える』ために調査を続ける。

とにかく怪獣という未知の存在をディテール濃く描き、その存在にリアルな肉付けを施し、尚且つタイトルにもある解剖と調査を遂行する上でぶつかる人間関係、思想、女性を取り巻く環境やミソジニーにいたるまであらゆる問題を俎上にあげ、不穏な要素と共に物語は進行してゆく。

よくある展開として主人公と彼女をサポートする怪獣特科機動隊特別作業員の樋口修介が出会った当初強く反発しあっていたのが、結局そうなるのは、決まりキンタマなのだが、それにしても的確なワードと共に描かれる未知の出来事は、登場人物たちの努力と奮闘によって既知に近づこうとしている。知ることという好奇心の基本は、人類を高みへと押し上げる。決まっていること、決まってないこと、これから決まること、そういった大きな流れはやはりわれわれが考え動いて化学反応を起こすからこそ進んでゆくのだろうね。

そういった意味で、下巻で語られる遺伝子の話は興味深い。生物を形作る色とか形状などの遺伝的な特徴を『遺伝子の表現型」と言い、それだけでなくその生物が作る例えばアリの巣やビーバーのダムなどもそれぞれの遺伝子の影響下にある『延長された表現型』だという考え方があるというのである。それは、意識下の繋がりにも波及する現象なのだろうか?ユングのいうシンクロニシティも?ライアル・ワトソンの「アース・ワークス」を読んだ時にもそれらの現象の不思議に驚いたことがあるが、まだまだ解明されないそういったすでにある事なのに、なぜそうなるのかわからないものというのは、この世に満ちている。

色々な考えがある。どれが正しいのかはその場でわかることではない。本書でも、今後のために怪獣の死骸を処分せず、調査研究すべきだという意見と、時間をかけて調査を続けることによって二次被害のリスクを高めるべきではないという意見のぶつかりがあった。正解はわからない。結果は後から出るものだから。しかし、そういった暗中模索の中にこそかすかな光明があるのだろう。

本書を読めて良かった。傑作だ。